武居城跡(県史跡)

武居城跡(たけいじょうせき)について

武居城は鎌倉時代に洗馬庄(せばのしょう)の地頭(じとう)であった三村氏が築いたと伝わる。三村氏が居城(きょじょう)を芦の田(あしのた)【現・塩尻市洗馬】に移した後も改修が続けられたとみられ、現在の遺構(いこう)は戦国時代末期のものとされる。また、放射状竪堀(ほうしゃじょうたてぼり)の存在や規模から武田氏が改修に関与している可能性が考えられる。主郭(しゅかく)とそれを取り巻くようにめぐらされた帯郭(おびくるわ)があり、その下の西側山腹に延びる横堀から放射状竪堀が幾筋も見られ、南側に続く尾根を遮断するように掘られた大堀切(おおほりきり)などがその特徴としてあげられる。このほか二重堀切も見られ、進路を厳重に遮断する防御構造で少数の守備兵でも守れるよう構築されたコンパクトな山城である。また、南の尾根を1.3kmほど登り詰めると武居城の詰めの城と考えられる重ね城(かさねじょう)が造られている。平成4年2月20日、長野県史跡に指定された。

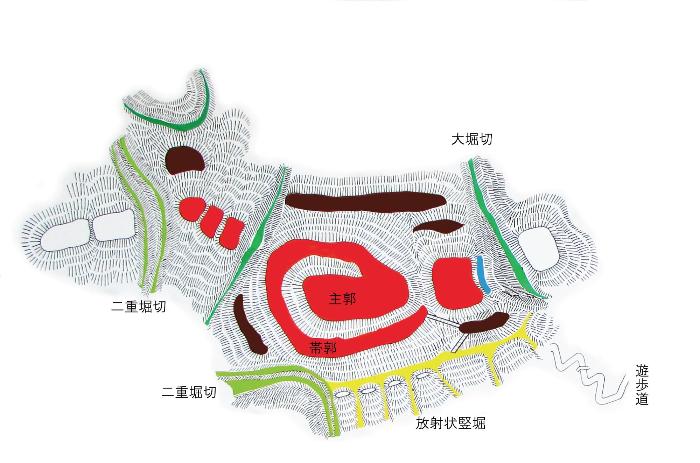

武居城縄張図

主郭(しゅかく)

東西約20m、南北約35mの楕円形に近い長方形の郭で、城の中心的機能を果たす。明治時代に開墾されているため、現在は築城当時の様子をとどめていない。

帯郭(おびくるわ)

主郭のまわりをほぼ一周して虎口(こぐち)へと続く回廊(かいろう)状の郭(くるわ)である。

放射状竪堀(ほうしゃじょうたてぼり)

この城の西側斜面に横堀が延びており、その横堀に接して6条の竪堀が下に向かって間隔をあけながら延びている。

大堀切(おおほりきり)

主郭の南側に続く尾根からの侵入を遮断するために深さ5mほどの巨大な溝が切られている。

主郭からの眺め

北に松本平を一望でき、平瀬城跡・林城跡・北熊井城跡が望める。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 社会教育係

〒390-1188

長野県東筑摩郡朝日村大字古見1286 朝日村中央公民館

電話:0263-99-2004 ファックス:0263-99-3563

お問い合わせフォームはこちら

更新日:2025年04月01日